2025年8月19日,由中国大学生物理学术竞赛组委会、教育部物理学育人模式改革虚拟教研室主办,内蒙古自治区物理学会、内蒙古大学物理科学与技术学院共同承办的第十六届中国大学生物理学术竞赛(CUPT 2025)在内蒙古大学圆满结束。本届赛事继续采用“团队赛+作品赛”双赛道并行模式。其中,团队赛汇聚了从东北、华北、华东、中南、西南、西北六大区域赛以及十余个省级赛事中脱颖而出的66所高校、67支精英队伍,竞争空前激烈。我院代表队凭借扎实功底与出色发挥,最终荣获全国二等奖,并成功锁定2026年国赛直通名额。

图1. 我院代表队合影

图2. 我院代表队全国二等奖获奖证书

中国大学生物理学术竞赛(China Undergraduate Physics Tournament,CUPT)是中国借鉴国际青年物理学家锦标赛(International Young Physicists' Tournament,IYPT)模式创办的一项全国性赛事,是一项面向全国本科生的物理育人模式改革实践活动。旨在针对实际物理问题给出解决方案,锻炼学生解决复杂科学问题的能力,培养学生应用物理基础知识、技术以及实验研究方法解决与日常生活相关的实际问题能力,培养团队意识和协同研究的能力,提升学术表达和交流能力。竞赛要求学生利用一年的时间,研究解决17道源于生活、充满趣味的实际物理问题,以学术汇报的形式展示解决方案并和不同的队伍讨论,辨明正确性。自2010年南开大学首届举办以来,CUPT规模持续扩大。为进一步提升赛事水平、拓宽参与广度,赛事自2018年起设立区域赛,并于2023年新增作品赛道。迄今,全国已有300余所高校、数万名学子在CUPT的平台上切磋学术、磨砺创新。

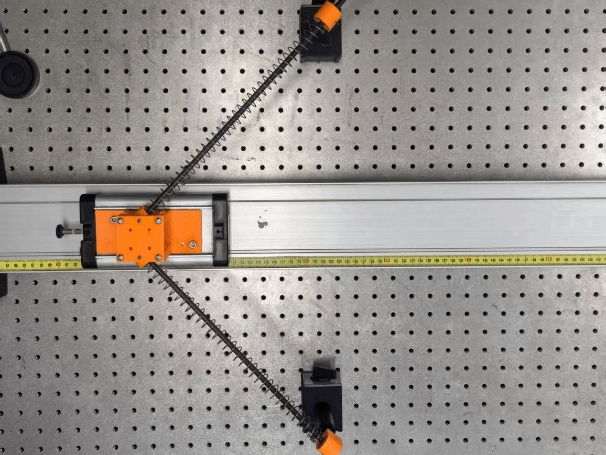

我院代表队由23级本科生张益沐(队长)、张皓钧、商雨昕,24级本科生戴呈蔚、何颐颖五位同学出战,翟世龙、彭涛、侯建平、逄浩明、杨超舜、王民等教师组成指导团队。团队在物理学科竞赛创新实践基地中进行了12个月的不断打磨、数十次地集中备赛,而后经历了校赛、省赛和西北赛的多轮拼杀,最终凭借扎实的理论功底、创新的实验方案与出色的临场应变能力,赢得国赛专家评委一致好评。除团体二等奖外,我院代表队对“弹簧滞后-物体鞍结分叉平衡点消失转移瞬间”赛题的研究获得最佳实验图片奖1项,充分展现了我院学子“为国铸剑”的精神风貌。

图3. 队员张皓钧最佳实验图片奖获奖证书

1、千锤百炼,打造精锐团队

1月3日,我院发起“中国大学生物理学术竞赛”校内选拔赛(NUPT),面向全校本科生开放报名。采用学生自主选择赛题、展开研究、集中答辩展示的形式,由学院组织专家进行评审,校赛中脱颖而出的同学合作组成后续的参赛队伍。

5月10日,由陕西省物理学会主办的2025年中国大学生物理学术竞赛陕西省赛在渭南师范学院举行。我院3支代表队与来自全省16所高校的42支代表队、180余名学生同台竞技。经过激烈的角逐,我院代表队表现出色,12名同学共获得团体特等奖2项、一等奖1项,个人特等奖8项、一等奖4项。

5月31日,2025年中国大学生物理学术竞赛西北地区赛(NWCUPT)在渭南举行。我院组织3支代表队与西北地区的16所高校的36支队伍进行辩论赛。在指导教师们的精心指导和培训下,3支队伍均斩获团体特等奖,另夺得最佳正方奖1项(仅3人)。此外,我院在本届比赛的作品赛赛道中取得特等奖1项、一等奖1项、二等奖1项。基于以上优异成绩,我院代表队成功晋级,顺利取得国赛资格。

2.长期攻坚,铸就过硬实力

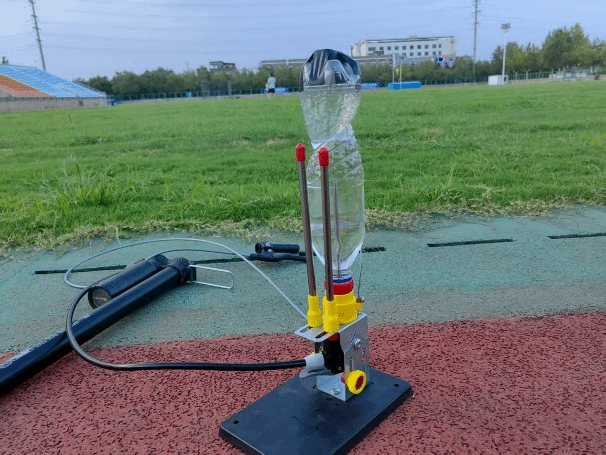

在备赛阶段,队员们利用《物理研究训练与学科竞赛》课程以及课外时间进行赛题研讨,在物理学科竞赛创新实践基地进行实操练习,并在图书馆中深入研究理论分析。本届赛题覆盖了材料力学、流体力学、非线性动力学、电磁学、声学等现代物理学的关键分支,同时涉及理论力学、电动力学、量子力学、热学等专业课程,要求所有团队成员打破学科界限,通过“基础理论的重新构建-数学模型的推演-实验验证与优化”,实现从传统教科书知识体系到理想化理论模型的转变,并最终通过实验数据对理论进行修正,形成一个完整的创新闭环。在备赛过程中,定期的汇报让课题得到了其他队员和教师的反馈和建议,使研究工作得到了细致的打磨;在比赛前的最后一个月里,基地组织了多次汇报和模拟辩论,全面提升了队员的学术表达能力和现场应变能力,为即将到来的比赛打下了坚实的基础。队员张皓钧表示:“面对那些我原本不熟悉甚至完全陌生的领域,我通过预先的实验观察现象、查阅文献来学习原理,然后设计实验进行定量测量,接着进行分析讨论、修正完善,最后以汇报的形式展示出来,每个题目都需要投入大量的时间和精力。但是,当一个清晰的逻辑体系逐渐形成,看到实验数据与理论分析越来越吻合后,那种成就感是无法用言语表达的。”

图4. 队员搭建的“弹簧滞后”和“水瓶火箭”实验装置

3.决战青城,续写工大荣光

在国赛现场,队员们根据抽签结果制定战术、熬夜完善正方报告、每晚碰头总结白天比赛经验,以期达到最佳的展示效果。作为正方时,面对对手的提问,我方队员沉着应对,以扎实的理论功底和充足的实验数据进行回应;作为反方时,我方队员团结协作,针对对方的理论漏洞、实验缺陷予以提问;作为评论方时,我方队员总结正反方的讨论意见,客观评价双方的表现,并给出可能的优化方案。队长张益沐综合表现优异,获得了多位评委的高分支持;队员戴呈蔚作为滴水龙头赛题评论方主控,沉着应对,取得了我院代表队评论方的最高分;在最后一轮的自选题目环节,队员何颐颖以瑞利-贝纳德对流作为正方汇报,以扎实的理论基础、详实的实验展示和自信的应对反方和评论方的质疑获得评委高分认可;以商雨昕、张皓钧为代表的队员在赛后积极与兄弟学校交流课题、互相传授经验,促进学术共同进步,收获良多。最终,我院代表队荣获全国二等奖,并成功锁定2026年直通国赛的门票。

在谈及国赛的收获与感想时,队长张益沐坦言:“这是一场全国的物理竞赛,更是一场学术交流盛会。有的学校对水火箭赛题研究详细至极,甚至自建风洞进行空气阻力系数测量实验;有的学校在汇报磁力辅助赛题时,其在时间上对于辅助磁铁臻至稳定的过程,空间上对于辅助磁铁达到稳定结果的解释生动具体,同样让人印象深刻。通过国赛与各高校代表队的交流让我对于透过现象抓‘物理’本质与做研究过程的‘学术’钻研精神有了更为深刻的认识,更看到许多的榜样案例。”

图5. 队员赛场风采

长期以来,我校教务部和物理科学与技术学院一直高度重视物理学科竞赛的组织和培训工作,并为物理学科竞赛的顺利开展提供了大力支持。这一系列的成绩不仅是对参赛学生努力的肯定,也是对我院教学和科研实力的展示。通过这些比赛,学生们不仅提升了物理学术研究能力,也锻炼了团队合作和创新思维。这些经历将为他们未来的学术生涯和科研工作打下坚实的基础。接下来,我院将进一步推进“总师育人文化”引领人才培养,以赛促学、以赛促教,为“总师型”拔尖人才培养贡献力量!

(图文:张益沐、翟世龙/ 审核:宋坤、晁小荣)